정문과의 첫 만남

선배 기자가 내게 말했다. 긴 글 한편 써볼래. 정문에 관한거야. 나는 대뜸 하겠노라고 대답했다. 하고 싶은 말이 많았다. 어디서부터 시작해야 할런지 모르겠다. 우선 묻고 싶었다. 당신의 학교, 한양대학교의 정문을 지나며 무슨 생각을 했는가. 당신은 무엇을 보면서 한양대를 느끼는가.

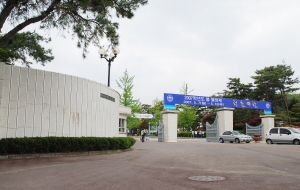

입학식이 한참 지나고 선배를 따라 처음 왕십리에 발걸음을 하던 날이었다. 그날 처음 애지문 이외 다른 문의 존재를 알았다. 진사로를 지나 두 개의 흰 문이 보였다. 선배에게 물으니 정문이라 한다. 학교 학생이 정문을 이제야 보다니. 고개를 갸우뚱 했다.

정문을 다시 한 번 생각하게 된 때는 다른 학교 친구의 방문이었다. 둘 중에 어느 문이 정문이냐는 물음에 대답할 길이 없었다. 그저 왕십리만 통과하면 그뿐. 그 이상의 의미는 없는 듯 했다.

정문 취재를 위해 다른 학교 친구들에게 언제 정문을 의식하게 되느냐고 물었다. 사실 평소엔 정문을 의식하지 못한다고 말했다. 하지만, 들어설 때는 혼자이던 문을 동기들 혹은 친구들과 함께 나올 땐 학교 아래 하나라는 생각이 든다고 말했다.

그렇다. 각자의 선택으로 원서를 넣었지만, 대학의 공간아래 우리는 배움을 쌓고 함께 의미를 찾는다. 문은 개인의 사람들을 하나로 묶어주는 고리 역할을 하고 있었던 것이다.

애지문은 사실 지하철역이잖아.

애지문은 지하철 입구의 연장선이다. 애지문으로 들어서면, 우리가 하나임을 느낄 새가 없다. 그저 각자의 집 혹은 약속장소를 향해 빠르게 흩어진다. 애지문에서 학교로 향할 때도 크게 다른 느낌은 없다. 각자의 시간표에 적힌 강의실을 향해서 걸어간다. 스쳐지나가는 본관도, 멀리 있는 신소재 공학관도 그저 목적지로 가는 배경에 불과하다.

지하철을 이용할 때, 많은 사람들이 있어도 동질감을 느끼기엔 부족하다. 나와 하등 상관없는 사람들과 우연히 함께 역에 내려 계단을 오르는 것뿐이다. 주변 건물은 내가 가야할 곳도, 관심이 있는 곳도 아니다. 하나라는 이름으로 묶어 두기엔 애지문은 수단적인 의미가 강하다.

애지문의 편리함이 싫은 것이 아니다. 당장에 정문의 상징성을 찾겠다고 애지문을 막고, 정문으로 다니라고 하면 시대역행적 발상이다. 빠르게 변하는 시대, 편리함을 요구하는 시대의 흐름에 애지문의 의도는 적절하다. 하지만, 시대의 흐름을 타기만 하다 정문의 의미를 찾는 일마저 빠르게 놓을까 걱정이다.

서울대를 넘보다

서울대 정문은 상징 그 자체이다. 정문을 본 사람들은 ‘생각보다 작다’라는 말을 한다. 허나, 작다고 누구도 문의 의미가 작다고 말하진 않는다. 그 상징 하나만으로도 10만평 울타리 하나 없는 캠퍼스를 하나로 아우르는 카리스마를 발산한다. 정문이란 그런 역할을 하는 곳이다. 매스컴의 보도가 나갈 때, 비단 그 곳 하나만을 촬영하여도 누구나 다 서울대임을 알 수 있다. 우리학교는 어디를 찍어야 누구나 우리학교라고 생각할까.

반면, 연세대 정문은 특징적인 것 없이도 신촌, 철도 그리고 수차선의 도로로부터 정문 뒤 학교를 분리한다. 대학은 지성인의 전당이다. 군사 시절에도 침범할 수 없었던 신성한 공간이기도하다. 정문의 웅장함은 외형이 빚어내는 것이 아니라 정문에 의미를 부여하는 대학의 몫인 것이다.

정문에선 인문대 뒷태만 보여

우리학교의 두 정문은 건물을 모두 등지고 있다. 정문에서 학교를 바라보면 그저 인문대의 높은 뒤통수 정도만 볼 수 있다. 어떤 건물의 입구도 정문과 바로 통하지 않는다. 게다가 주요한 건물과 정문은 진사로 넘어 위치해 있다. 학교는 구정문과 신정문이 30M나 떨어져 있다고 말하지만, 체감으로 3M도 되지 않는다. 구와 신의 의미가 무색하게 현재는 구정문의 사용빈도가 더 높다.

신정문이 지어진지는 십 몇 년 밖에 되지 않는다. 무계획하고 성급했던 정문 건설은 우리의 학교생활과 문을 더욱 동떨어지게 만든건 아닐까. 이렇듯 학교는 정문의 중요성을 간과하고 있었다.

학교 이곳저곳에 대하여 무한한 관심을 지닌 새내기 기자가 신정문과 구정문, 후문을 구별하지 못했었다. 정문을 구별하는 일이 애써야만 알 수 있는 일은 아니지 않는가. 그걸 모르면 학교 다니는 학생이라고 할 수나 있을까. 캠퍼스를 돌아다니며 취재할 때, 가장 먼저 느낀점은 바로 정문은 시작을 의미한다는 것이다.

우리학교의 시작은 어디인가, 우리학교의 시작은 어디서 말해주고 있는가. 한양플라자가 우리학교의 시작일까. 아니면, 정문의 곁에 있는 병원 아니면 뒷모습만 보이는 언덕위의 높다란 인문대일까. “여기서부터 한양입니다”를 나타낼 수 있어야 한다. 시작은 학교 학생들에게만 의미 있는 것이 아니다. 우리학교를 기억할 많은 사람들에게도 한양을 상징하고, 한양의 시작임을 알리는 정돈된 정문이 필요하다.

광화문, 뜨거웠던 2002년 월드컵. 우리는 그 문을 기억한다. 아무도 지나다니지 않았지만 기약 없던 우리를 하나로 묶어내는 역할을 했던 때를 우리는 기억한다. 독립문, 개선문도 아무도 지나다니지 않지만 자체만으로도 의미가 존재한다. 그것이 문의 역할이다.

정문아, 헌집줄게 새집다오

정문의 역할은 당장 이익을 가져다주지는 않는다. 하지만, 적어도 시간이 흘러 우리가 학교를 떠나 학교를 떠올릴 때 추억의 시작, 추억을 여는 문은 바로 정문이 될 수 있을 것이다. 우리가 배경처럼 지나가는 건물들은 의미 없는 곳이 아니다. 한양이라는 이름아래 68년을 넘어 천년도 이어갈 한양인들이 생활하는 공간이다.

우리가 인식하는 한양을 넘어 세계 속의 한양의 인식시키기 위해 정문에 의미를 부여해야 한다. 그저 열고 닫는 의미를 넘어서 새로운 의미를 부여한 정문은 이용 빈도와 상관없이 그 나름의 의미를 지닐 수 있을 것이다. 새내기인 필자에게는 학교에 자꾸만 이런저런 요구들이 많다.

학점, 취업으로 새내기에게 마저 대학의 로망이 사라져 간다고 말하는 요즘이다. 기자에게도 역시 시간이 지나, 또내기, 헌내기가 되면 지나다니는 문의 의미가 뭐든 둔감해질지 모른다. 그러기 전에 말하고 싶다. 우리에겐 정문이 있다. 그리하여, 우리는 정문을 기억해야 한다.