너무나 바쁘게 1년을 보냈다. 지난해엔 전혀 예상하지 못했던 대학 생활을 하고 있다. 학교 수업과 학보사 일을 병행하며 매 순간 피곤함에서 벗어날 수 없었다. 이는 언제나 지갑 속에, 혹은 목에 걸고 있는 기자증이 필자에게 주는 책임감 때문인 것 같다.

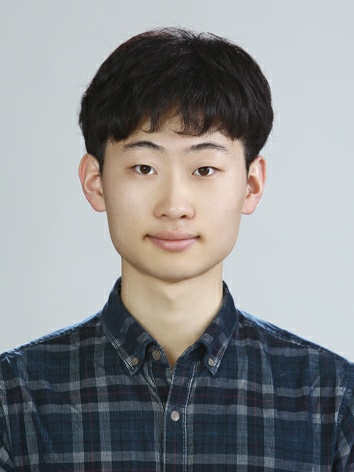

체크카드 크기의 작은 판때기에 담긴, 필자의 사진과 이름, 한대신문과 PRESS가 적힌 기자증의 힘은 생각보다 크다. 이걸 목에 건 상태에선 학교 내 누구에게든 학생들에게 필요하고 유익한 정보를 얻기 위해서라면 취재를 요청할 수 있다. 원하는 자료를 당당히 요구할 수 있고, 필요하다면 참관을 통해 행사에도 참여할 수 있다. 개인이 아닌 하나의 기구로서 보내는 연락을 통해 더 넓은 범위의 다양한 사람들과 소통할 수 있으며 그로 인해 다양한 경험을 할 수 있는 특권을 누리게 된다.

반면, 큰 권리엔 그만한 책임이 따르는 법이다. 기자가 조명하지 않는 사건은 고인 채 썩고, 이는 곧 암으로 커져 전체 사회에 악영향을 미친다. 그렇기에 필자가 다루지 않는 사건은 묻혀 넘어갈 것임을 알기에 매번 밤늦게까지 학교 홈페이지와 총학생회 회의록을 뒤져보게 된다. 소설이 아닌 기사를 써야 하므로 사실 확인에 있어 무엇보다도 신중을 기울여야 하고, 기사 하나에 누군가가 영향을 받을 수 있음을 항상 신경 써 글을 가벼이 여겨선 안된다. 기사 하나를 쓸 때도 여러 곳에 인터뷰 메일을 돌려야 하고, 여러 자료를 긁어모아 최대한 많은 지식을 가진 채로 인터뷰이 앞에 서야 한다. 필자가 창피당하는 것이 아닌, ‘한대신문 기자 쟤 왜 저래’란 소리를 듣지 않기 위해. 그만큼 기자증을 차고 있는 필자는 단순히 ‘나’가 아닌 한대신문을 대표하기에 행동 하나하나에도 신중해야만 하는 것이다.

처음 한양대에 들어와 주변을 걸어 다니며 공간을 탐색했던 필자는 이제 기자증을 차고 돌아다니며 한양 사회를 탐색하고 있다. 대학보도부 정기자로서 한 학기를 마무리하는 지금, 필자는 중앙운영위원회의 존재도 알고, 늦게까지 전체학생대표자회의와 선거 공청회도 참관해봤고, 학생 기구별 대표자 및 학교 관계자와도 만나봤다. 평소라면 읽지도 않았을 회칙과 세부 규정을 하나하나 살펴보며 어떤 점이 사안의 근거가 되는지를 알아보고, SNS를 뒤져가며 정보를 캐내는 것이 일상이 됐다. 학교와 학생회가 뭘 하고 있는지 매일같이 공부해 쌓인 것이 이제야 느껴지며, 그동안 많은 것을 배웠고 또 많은 것들을 경험했단 것을 알게 됐다.

인터뷰이를 만날 때와 학교 행사에 참여할 땐 꼭 기자증을 차고 명함을 준비한다. 기자증을 찬 후부터는 필자의 행동으로 한대신문이 평가될 수 있단 점을 명심하고 긴장의 끈을 놓지 않으려 하고 있다. 단순히 누군가를 만나서 담소를 나누는 것이 아니라, 이들의 말을 하나하나 진중하게 들어보는 소중한 순간으로 삼겠단 마음가짐을 다잡는 것이 하나의 습관이 됐다. 처음엔 어색했던 기자증 착용이 갈수록 부적처럼 익숙해지며 점차 필자의 일상 속 많은 부분을 함께하려 한다. 기자증의 진가가 빛바래지 않도록, 필자는 기자증을 앞에 두고 오늘도 기사를 작성해나가고 있다.